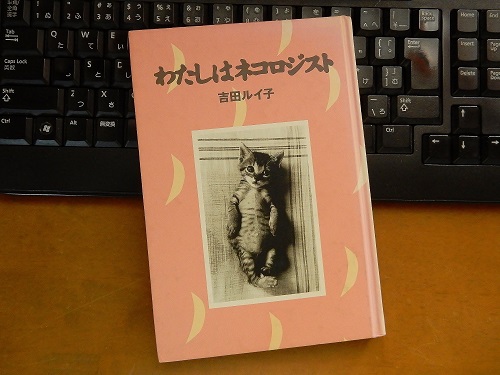

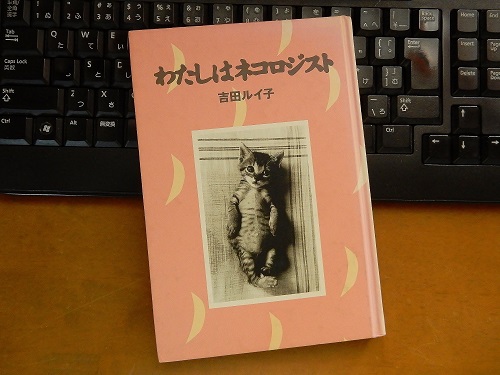

吉田ルイ子さんというと、フォトジャーナリストとしてハーレムやベトナム、アフリカなどで写真を撮り続けてきた社会派のイメージだが、1冊、猫に関する本を出版されている。『わたしはネコロジスト』。

『わたしはネコロジスト』 吉田ルイ子著/ブロンズ新社/1990年9月25日発行/その後、中公文庫。いずれも現在絶版)

吉田ルイ子さんというと、フォトジャーナリストとしてハーレムやベトナム、アフリカなどで写真を撮り続けてきた社会派のイメージだが、1冊、猫に関する本を出版されている。『わたしはネコロジスト』。

『わたしはネコロジスト』 吉田ルイ子著/ブロンズ新社/1990年9月25日発行/その後、中公文庫。いずれも現在絶版)

表紙に写っているのはつぶらな瞳で撮る人を見つめる子猫。本をひらき、最初に出てくるのがこの写真である。

『わたしはネコロジスト』より

猫の名前は寅之介。冒頭で、ルイ子さんは寅之介との出会いをこう書いている。

《猫・寅之介との出会いは、運命的だった。irresistible どうしても避けられない、不可抗力の出会いだった》

1986(昭和61)年7月、雨の降る肌寒い日。ルイ子さんは、2か月前に亡くなったお母さんの新盆準備の品々を買い、家に帰る途中で、「ピーピー」と叫ぶように鳴く声を聞く。

それがこの小さな猫だった。でも最初は、紙袋の中で雨にぬれて光る“卵サイズの小さな黒い塊”のようで、それが何の生き物なのかわからなかったそうだ。それほど、小さかったというわけだ。獣医師に往診を頼み、診てもらったところ、生後2日程度の子猫だとわかる。

拾ったのが7月12日。偶然にも、その2日前の10日はルイ子さんの誕生日。

《あ、すると私の誕生日と同じではないか。いや、きっと同じだ。私はそう決めた》

2か月前にお母さんを亡くされ、その新盆準備の買い物の帰り道だったこともあり、《こいつはきっと母からの贈り物にちがいない》とも思えたそうだ。

とにもかくにも、そこからルイ子さんの子猫育てが始まった。

本書には、子猫が見せる様々な表情、だんだん大きくなっていくのがわかる写真が続く。

家族写真を撮るかのように、ルイ子さんは寅之介を撮っている。

『わたしはネコロジスト』より

『わたしはネコロジスト』より

「生き物を飼うと仕事ができなくなるわよ」、そう忠告してくれる友人もいた。信頼できる友人に託すことも考えなかったわけではない。でも、ルイ子さんは寅之介と一緒に生きることを選ぶ。まだまだ手のかかる頃は、ケニアで買ったかごに大きいハンカチでからだを包み、哺乳ビンとメン棒を入れ、肩にかけ、もう一方の肩にカメラバッグをかけて仕事に出かけたそうだ。

そして、寅之介と生きていくうちに、ルイ子さんの生き方、考え方に大きな変化が表れてきた。お母さんが生きていた頃はまったく無関心だったという近所づきあい、コミュニティの草の根運動。猫の話をすると、仕事関係とはまったく違う人間関係が拡がるのが新しい発見だったと、ルイ子さんは書いている。また、それまでルイ子さんが撮る写真は人の顔や生活がほとんどだったが、寅之介と暮らすようになって、自然と、街の中にいるネコにも向けられるようになったとも。

そして、本書のタイトルでもある「ネコロジスト」という考えにつながっていく。